制作一幅统一的世界地图,为什么成了一个“可笑的大梦想”?

针尖作者/宿亮

上大学时读历史专业,父亲送给我一本《世界历史地图集》。虽然后来离开这个专业,但搜集各种地图依旧是件超酷的事情。简略或详尽,地图能带来的信息量远超相同篇幅的文字。古老地图是艺术品,充满当时当地对世界的认知,还可能隐藏个把宝藏;现代地图是高科技,集中海陆空不同角度描绘世界,还能用3D身临其境。如今,不需要在图书馆翻地图,在某个不存在的搜索引擎上就可多角度纵览世界。

更重要的是,地图几乎不需要翻译。山川、河流、等高线,海岸、湖泊、国界线,没什么算得上是加密信息。对熟悉地理的人来说,哪怕一张图上没有地名,也可通过轮廓和地貌标识大致认出位置。那么问题来了,世界地图的语言如何统一?

一

1891年,德国地理学家阿尔布雷切特·彭克(Albrecht Penck)也提出了这个问题。

不同的是,在那个人类地理大发现的末期,市面上的地图标准并不统一,学者们使用的欧洲地图都不一致,遑论世界地图。作为一个学者,彭克的理想是绘制一幅可靠的世界地图,以便比较研究各地地理特征,推动学科的发展。

彭克在伯尔尼国际地理大会上提出这个名为“国际世界地图”(IMW)的设想和具体细节。其中有两个重点——

第一,比例尺1:1000000,不像官方测绘那么细致,也不至于像小型地图册上那么笼统;

第二,忽略海陆和国家边界,用经纬度划分地区,以4º×6º把地球划分成2642块,各国地理学家分块绘制,拼接成完成的世界地图。如果把这些拼图组装起来,将是一个直径12米多的大型地球仪。

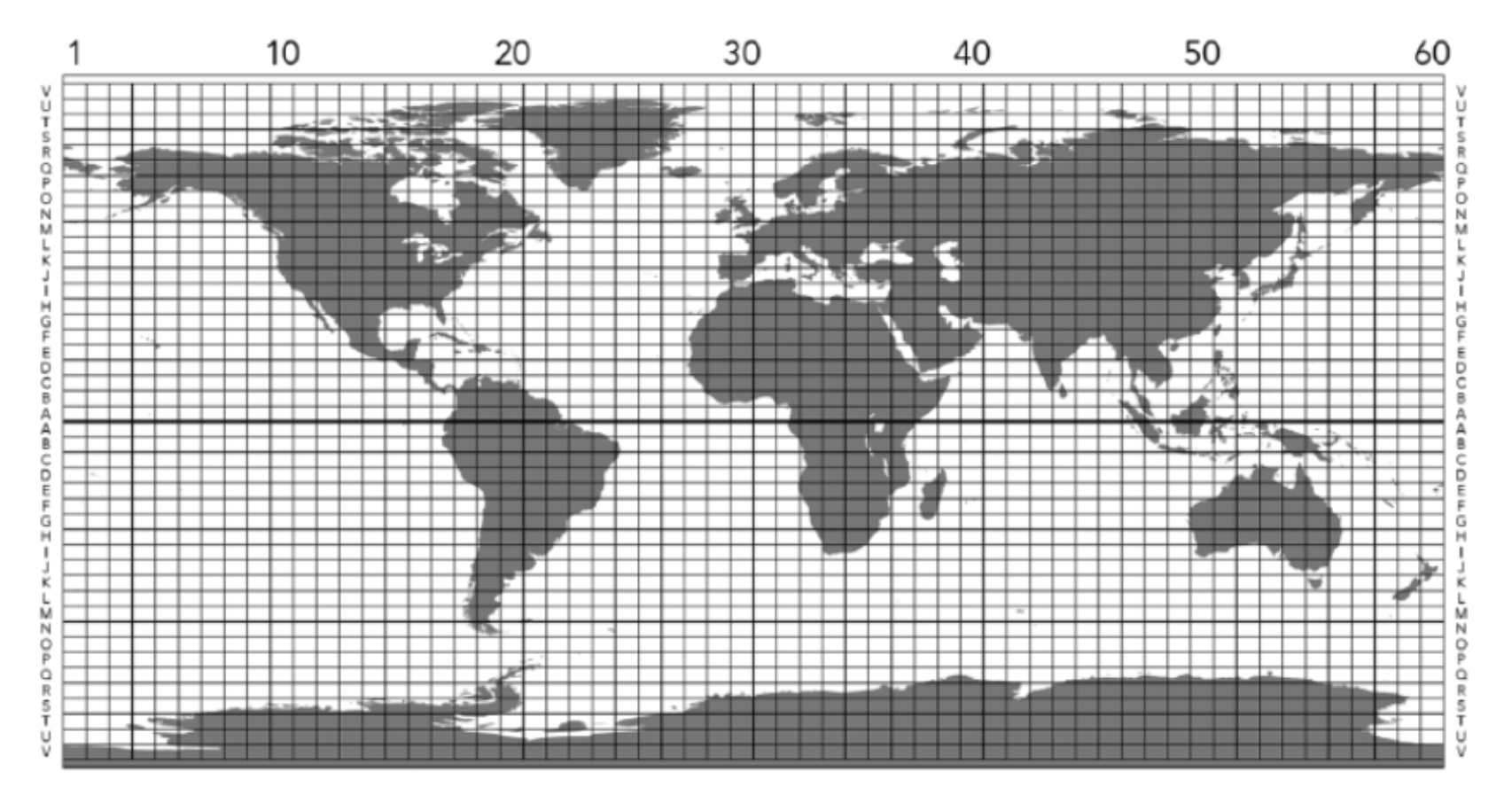

工作量并没有想象的大,毕竟地球更多像个水球,彭克规划的拼图中大概有900块陆地。他对这些拼图用横纵轴的方式编号,从赤道开始,横轴自低纬向高纬延伸,以英文字母A至V标记,前面辅之以南、北区别南北半球;纵轴从左至右以阿拉伯数字1至60标记(地图采用格林威治子午线,也就是把这条当时刚刚确立为经度起点的经线放在地图中央,纵轴标记为30。至于格林威治子午线和巴黎子午线之争,又是另一段故事)。

举个栗子,按照这种布局,南澳的塔斯曼岛在彭克的世界地图上编号为“南K-55”。

彭克的计划提出时,未被学者同行看好,因为计划过于庞大,国际地理大会既没权、又没钱,无法实现。

二

不过,事情的发展往往超出学者预料。不少国家专门进行地理绘制的官方机构都对IMW感兴趣,甚至按彭克的规划开始实际绘制。

随官方机构介入,这件事情开始有了政治色彩。很多国家认为,绘制地图是主权国家的权利和义务,参与国际地图制作能提高国家声望。很多机构也把参与IMW看成是增加预算的机会。法国军方就曾制作亚洲和美洲的IMW地图,甚至还不死心地在地图上巴黎子午线取代格林威治子午线。在一些缺乏中央权威的非洲国家,国内不同政治势力还为参与IMW项目谈判。

于是,IMW成了“官方权威”的体现。经过1909年和1913年在伦敦、巴黎召开的两次会议,各国政府代表和地理学家充分讨论后确立了图例、颜色、字体等制图标准。

最初,彭克作为一个地理学者提出计划,纯粹是为学术研究服务。但结果是政府、军方,甚至地图制作出版机构介入其中,科学的严谨可靠逐渐成了次要目标,地图的权威性、代表性变得更加重要。经过商讨妥协,大致是每个国家负责本国拼图的绘制。

1913年巴黎会议之后,制作IMW的全球协调行动并没有开始,原因自然是一战。尽管没有统一部署的制图活动,但各国政府和机构还是大致按照IMW标准制作出版了上百幅地图拼图。与此同时,IMW先前的秩序被打乱。英国地理学会绘制整个欧洲地区的拼图,美国地理学会绘制了拉丁美洲拼图,瑞典地理学会绘制了中亚、东亚地区的部分拼图……为避免争议,不少拼图冠之以“临时”称呼。

在这个过程中,各国政府争夺的焦点集中在外交战略和国家声望上。尽管不少人认为IMW已经因为各国自行其是沦为“僵尸项目”,但事实是这期间大量地图拼图出现,虽然行动没有实现项目创立初为学术服务的目标,但项目充满活力。

三

二战给这个设计世界地图的项目最严重打击。IMW位于伦敦的“肉身”在二战期间被炸毁,但更为重要的是,战争从根本上改变了地图。战前,绘制地图对人力物力要求极高,精度却经常难以保证。战争推动各国军方迅速发展制图业,由于1:1000000比例尺的地图不大不小正合用,这种军用地图涌现了很多。在这种背景下,IMW的存在就变得很尴尬。

一些地理学家提出,IMW还是有意义的,可以作为世界地图的“基图”,在它的基础上根据不同需要设计特定主题的地图,以这种方法更加经济地制作地图,并能够由此体现不同类型地理知识之间的联系。

当时,IMW的挑战者也已经出现。凭借航拍和新的绘制技术,美国空军从4年时间就绘制了世界航空地图(WAC),而且在1945年时就已经覆盖几乎所有世界陆地区域。WAC同样用经纬度标记,满足飞行需要,并且在1944年国际民航组织成立时分享给了美国当时的众多盟友。对于WAC,当时的地理学家并不买账,他们认为WAC是空图,不能作为国际地图的“基图”,无法在空图基础上发展出标记土地灌溉、人口分布的专用地图。

事实上,WAC的挑战地位也没有维持太长时间。20世纪50年代,美国空军的调查显示,飞行员更倾向于拥有一组不同比例尺组成的地图,专门根据不同地区、任务设计地图组。

这种趋势代表了地图制作理念的转变。尽管联合国等机构还希望制作通用的世界地图,但越来越多的新一代地理学家开始认为,要充分考虑使用者的需要,不必在地图上实现“全球大一统”。这种新理念体现了IMW项目由内而外的“拧巴”,因为地图要实用,而不是真得为了比较世界各地地理状况不同,硬是要用一套颜色、图例和设计来统一详细的世界地图,那样不仅难度大,而且还会导致特定使用者的具体需要打折扣。

1962年,在波恩举行的联合国会议上,各国代表还是没有放弃IMW,但项目的目标变成希望在绘制地图过程中帮助发展中国家对资源进行有效分类,吸引投资。不过,联合国也没能拿出具体步骤,使IMW变成单纯从各国搜集地图的过程。越来越僵化的IMW项目最终在1986年无疾而终。

四

IMW是一张地图,延续了近一个世纪。

项目结束后,不少人把它比作带着蜡制翅膀飞上天空的伊卡洛斯,称IMW是一个“可笑的大梦想”、“简单粗暴的帝国主义”或“令人尴尬的现代主义者”。似乎人们早就遇见了这个项目从一开始就没有可能达到设计者的初衷,不是被政客利用,就是被技术淘汰,似乎是“一桩事先张扬的谋杀案”。

不过,作为一个跨越世代的大型科学项目,IMW的发展不仅在于项目本身,更是体现了由人作为单位的网络如何在时代的变数中演进。项目往往是固定满足某种特殊目标和要的,但网络随着时代发展不断变化。IMW本身也是在地理学理念的变化中沉浮,最终也是参与者商讨后的新认知,决定了IMW不再有存在的必要。

当然,IMW并非完全没有“回响”。很多国家依旧按照IMW的标准绘制地图。1992年,美国地质勘探局还根据这一标准绘制了南极地区的地区。

发表回复